Kuhikugu: el secreto tolteca del coronel Fawcett

Un coronel, arqueólogo y explorador inglés, durante el primer cuarto del siglo pasado, habría llegado a una asombrosa conclusión que une a los toltecas con misteriosas civilizaciones en el Amazonas.

Este es uno de esos artículos que uno escribe con especial deleite. Toda redacción tiene (debería tener) el placer de la autolectura; pero no podrán negarme que hay temas más epicúreos para cada escritor. Y la exploración, la búsqueda de civilizaciones desaparecidas es para un servidor, precisamente, una delikatessen literaria. No tendría quizás que justificarme, peor permítanme señalar, cuando menos, que el título convoca los manes de la fantasía: selva, exploradores desaparecidos, culturas apenas entrevistas entre bastidores de la historia, manuscritos olvidados, fotografías intrigantes y ecos antediluvianos.

No abundaré aquí en aspectos biográficos del teniente coronel Percy Fawcett, primero porque son fácilmente accesibles en Internet y en segundo lugar porque vale remitirse a otros investigadores que han profundizado seriamente en este rico personaje. Recordado sobre todo por su obsesión en hallar lo que llamó «la ciudad perdida de Z», en cuya búsqueda desapareció junto a su hijo Jack, su primogénito y Raleigh Rimell, amigo de la infancia de este último en 1925, se pierde generalmente de vista que no se trató de un aventurero irresponsable y ególatra lanzado a una expedición insensata sino un hombre metódico, profundo conocedor de los territorios que exploraba, con enorme experiencia y formación —a estos fines— teórica y práctica.

Efectivamente, Fawcett, además de haber servido en distintos destinos en el mundo del entonces Imperio Británico, tenía una sólida formación como cartógrafo, razón por la cual la Real Sociedad Geográfica le encomienda la delicada misión de mapear territorios prácticamente inexplorados en los lindes de Bolivia y Brasil para resolver litigios limítrofes pendientes. Así, lo que actualmente es en Bolivia los estados de Pando, Beni y Santa Cruz y del lado brasileño. Mato Grosso y Rondónia los recorrió en sucesivas expediciones: 1906-07; 1907-08; 1910; 1911, 1913-14 (en que el comienzo de la Primera Guerra Mundial lo llamó a servir en las filas); 1921 y finalmente la trágica y final de 1925.

Percival Harrison Fawcett, más conocido como Percy Fawcett, fue un teniente coronel, arqueólogo y explorador inglés.

En el año 1940, el hijo menor, Brian, comienza a revisar unos baúles con apuntes y manuscritos en poder de su madre y encuentra entre ellos lo que sería el cuerpo central de un libro al que le agregaría una introducción y un epílogo y sería presentado al público en el año 1953 bajo el título Exploración Fawcett. En el mismo podemos leer, guiados por el pensamiento del malogrado explorador, no solamente el detalle del derrotero de sus primeras expediciones sino también las argumentaciones sobre las que estructura su convicción de la existencia de una civilización perdida en el Amazonas y la ubicación de la ciudad de Z (que llama así porque, al tratarse de la última letra del alfabeto, simbolizaba el «fin último» de su búsqueda).

El punto es que durante el resto del siglo XX y ya entrado el XXI, los escépticos académicos sostuvieron que habían perdido la vida inútilmente persiguiendo una quimera, y los románticos soñaban —o deseaban— que los primeros estuvieran equivocados.

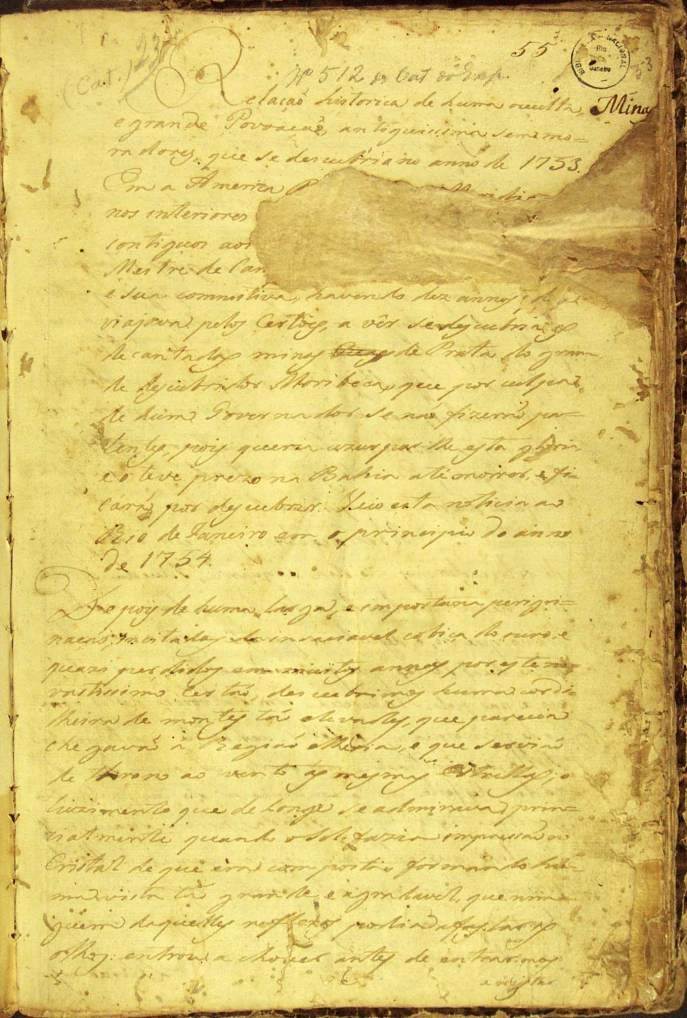

Aclaremos desde el vamos un detalle: existe la presunción que Fawcett tenía como únicas «evidencias» de su búsqueda el hoy famoso Manuscrito 512 y la estatuilla de basalto que le regalara otro gran personaje, el escritor victoriano H. Rider Haggard, y que presuntamente sería procedente de la región de «Z» y mostraría a un personaje «atlante». Nada más lejos de la verdad.

Cualquiera que haya estudiado en detalle el libro de Fawcett, estando de acuerdo o no con sus conclusiones, no puede negar que existe todo un background de testimonios, rastros literarios y arqueológicos, estudios cruzados. Pero jugó en su contra el lado «místico» de nuestro protagonista. Faceta que existió y de la que no hay que avergonzarse, por más que en el mundillo académico de entonces —y aún en el de hoy— sirva para desacreditar. Siempre dije que es muy interesante y sugestivo observar que a nadie parece preocuparle que un científico cualquiera sea, por ejemplo, católico. Pero, de pronto, si es budista, o masón, o Hare Khrisna, su creencia, que de ser clásica sería respetable y aceptable, pasa a ser señal de desconfianza.

Fawcett era vegetariano, budista y teósofo. Muy teósofo, en tiempos en que, además, la Teosofía estaba en su apogeo social. El hermano de Fawcett, Edward, de hecho, fue colaborador directo del Coronel Olcott, un nombre que puede resultar desconocido para el gran público pero que para cualquier interesado en la Teosofía resaltará como uno de los colaboradores más cercanos y, literalmente, guardaespaldas personal de Helena Blavatsky.

Y mientras Percival —Percy— Fawcett tenía amistad personal no solamente con Haggard, como hemos visto, sino también con Sir Arthur Conan Doyle (quien siempre reconoció que el impacto que le produjeron las conferencias del explorador lo llevaron a escribir su famosa novela El mundo perdido), Edward trabó amistad con una serie de personajes poco conocidos pero muy interesantes: el inglés Stacy Judd, el norteamericano John Lloyd Stephens y T. A. Williard, arqueólogos amateurs que recorrieron especialmente las selvas centroamericanas en busca de sitios arqueológicos desconocidos. Pero estos tres sujetos fueron amigos, o estuvieron en contacto, con alguien muy interesante (¿podré seguir usando el adjetivo «interesante» son correr el riesgo de aburrida redundancia?. ¡Es que se trata de una colección de individuos realmente…. Interesantes!): Teobert Maler. Y al llegar a éste, debemos detenernos.

Teobert Maler, explorador italo-austro-alemán, fue un reputado mayista que dedicó su vida al descubrimiento y documentación de las ruinas de la cultura maya.

Nacido italiano pero desde muy joven nacionalizado austríaco, Maler, deseoso de aventuras, marchó con las tropas francesas que pusieron en el poder de la nación americana al «emperador» Maximiliano (hasta su derrocamiento y ejecución). Maler decidió permanecer en el continente americano, y dedicó el resto de su vida a la fotografía arqueológica (de hecho, vivió en Mérida hasta el final de sus días). Excepto por un par de viajes a Europa (donde, debemos señalarlo, Maler dona —siendo una persona sumamente desprendida y generosa— mucho material arqueológico a instituciones alemanas, parte sobre el cual regresaremos).

Es muy importante traerla a colación —en el contexto de este artículo— porque Maler fue el autor de una fotografía que es conocida simplemente como «el friso atlante». En algún lugar de Yucatán, descubre y fotografía la imagen que se ha hecho popular: aparentemente un sacerdote huye remando en una canoa en un mar embravecido, mientras a su alrededor se ahoga una persona, un volcán en erupción emerge de las aguas y una pirámide o templo se desploma. «Demasiado bueno para ser cierto», dicen los negacionistas, sumado al hecho que el friso ha desaparecido.

En primer lugar, no queda ninguna duda que la foto es de Maler. En segundo lugar, se trata de un personaje cada decenio más respetado en el ámbito de la ciencia arqueológica. No solamente su trabajo preservó registro de monumentos que han desaparecido (como la estela gigantesca de Dzékahbtún), sino que realizó una verdadera «acción social» justipreciando a las etnias locales y su legado cultural.

Cité anteriormente que Maler donó a instituciones europeas material arqueológico: de hecho, supo extraer restos de esa naturaleza, como el mismísimo friso atlante, y llevarlo a Alemania donde lo entregaba, sin costo alguno, a diversas entidades. Esta acción, que hoy sería catalogada como «expoliación» (y se estaría en lo correcto) era sin embargo muy común en ese entonces, y antes de apresurados juicios morales deberíamos detenernos a contextualizar en su época. El friso «atlante» habría sido, entonces, donado al Instituto Íbero Americano Berlinés (que aún existe) pero fue destruido durante los bombardeos aliados hacia el final de la Segunda Guerra Mundial.

Aquí me detengo y me pregunto, sólo para especular (ya que no tengo otras evidencias de lo que voy a escribir a continuación): ¿realmente fue destruido y desapareció? Por cierto, se trata de una evidencia tan contundente —de admitirse su realidad—, tan irrefutable, que pondría de cabeza el andamiaje no sólo de la arqueología sino prácticamente de lo que sabemos (o creemos saber) de la historia de la Humanidad. ¿Y si la pieza hubiera sido discretamente ocultada, hoy quizás en poder de «poderes en las sombras»? Una foto siempre será discutible. Una evidencia arqueológica, susceptible de estudiarse, no.

Pero —insisto en el punto— la credibilidad de esta fotografía está dada por la credibilidad de Maler mismo, algo que con tomarse un tiempo de breve investigación resulta irrebatible. Y entonces podemos establecer un hilo conductor, quizás aunque más no fuere de referencias indirectas y comentarios, que podría haber llevado a oídos (si no a ojos) de Fawcett el hallazgo de Maler, algo que para el británico consolidaría la certeza de sus ideas.

Porque cuando uno se sumerge en la lectura de Expedición Fawcett, descubre el relato de la hipótesis detrás del explorador. Tentado estuve de aprovechar la paciencia del lector para reproducir, aquí, largos párrafos de ese texto, tentación a la que no cedí pensando en el eventual aburrimiento de otros; les encomio, entonces, a buscarlo y abocarse a él. Pero, sucintamente, permítaseme decir que Fawcett estaba convencido que Sudamérica o, especialmente, lo que hoy llamamos «Brasil» habría sido en un arcaico pasado un conjunto de grandes islas primigenias, unificadas en un solo continente emergente luego de una catástrofe, nunca mejor dicho, antediluviana. Al revés de muchas teorías cosmogónicas, que hablan de ciertas islas como restos supérstite de antiguos continentes sumergidos, Fawcett proponía lo contrario: el hundimiento de ciertas regiones habría provocado la emergencia de otras que se habrían consolidado en un único continente, la actual América del Sur.

Pensemos en el impacto emocional que esas evidencias que estamos enlistando habrían provocado en un Fawcett teósofo (donde se sabe la importancia dogmática de teorías de continentes sumergidos como Mu o Lemuria). Pero no estaba solo en sus reflexiones: años después de él, el naturalista danés Peter William Lund afirmaría que «Brasil debe considerarse el resto de un antiguo continente hoy desaparecido», mientras que el amazonista Jorge Huxley sostenía la identidad que la cerámica hallada en la Isla de Marajó, en la desembocadura atlántica del Amazonas, tenía con la cerámica de Palenque o el sitio arqueológico de La Altura, en Venezuela. Regresaremos, luego, con la isla de Marajó pues no hemos acabado con ella.

La civilización Kuhikugu

En 2008, la prestigiosa revista científica Scientific American publicó un artículo redactado por David Biello (editor asociado) bajo el título Antigua amazonía realmente altamente Urbanizada, en la cual resumía las investigaciones del antropólogo Michael Heckenberger —publicadas, a su vez, en Science— en donde exponía las conclusiones de años de investigación que demostraban que en el estado brasileño de Mato Grosso, especialmente en proximidades del Alto Xingú , se habrían descubierto 28 «ciudades», pueblos y aldeas que habrían sostenido una población de unas 50.000 personas.

No se trataba de «Z», ni de templos y viviendas de piedra, sino de espacios urbanos donde lógicamente se había aprovechado al máximo los recursos naturales del lugar: árboles y tierra.

Lo hallado fueron evidencias de zanjas, circulares en la mayoría de los casos, cuadrangulares en otros, de unos tres metros que supieron tener de profundidad y diez de ancho, redescubiertas porque la lamentable deforestación habría dejado al descubierto, observable en ocasiones desde aeronaves y en otras desde tierra, de las evidencias de esas construcciones. Estamos ante grandes conglomerados sedentarios, construidos entre el año 400 y 1.400 de nuestra era, rodeados por esas zanjas y empalizadas de madera.

A su vez, estos pueblos estaban comunicados entre sí por canales navegables, rectilíneos, donde canoas llevaban y traían mercaderías (volveremos enseguida sobre este detalle), y caminos que cortaban la selva también de manera rectilínea. De estos «caminos» supe ver evidencias en lo profundo del Paraguay hace ya años, y me comentaban los lugareños que «los antiguos» procedían de la siguiente forma: talaban la selva en sentido y ancho de donde querían establecer la vía de comunicación. Dado que la vegetación, en esas latitudes, tarda pocas semanas en hacer desaparecer todo vestigio de haber sido destazada en algún momento, lo que hacía era sembrar, en esos espacios despejados, un tipo de pastizal llamado «paja brava», que crece hasta unos 50 o 60 centímetros de altura. Grueso, áspero, literalmente mata todo brote, toda extensión de la vegetación selvática que tratara de ganar el espacio anterior, con lo cual décadas y hasta siglos después era posible seguir observando evidencias de donde pasaban estas «carreteras en la selva».

La «cultura Kuhikugu» (nombre que se ha dado a este todavía tan poco conocido horizonte cultural tomando el nombre de los relatos orales de los «kuikuros», etnia local que ya merecerá toda nuestra atención, y que se consideran herederos de esos ancestrales pobladores) compartía la particularidad que todas las aldeas y ciudadelas tenían una carretera principal que corría de noreste a suroeste a lo largo del eje del Solsticio de Verano y se disponían a un promedio de cinco kilómetros unas de otras. Y, finalmente, se supone que desaparecieron sus habitantes exterminados por las enfermedades que se extendieron por el subcontinente más rápidamente que los feroces y salvajes conquistadores, al punto que luego la selva recuperó sus espacios naturales.

Estos espacios descritos quizás no serán suficientes, a ojos del lector crítico, para justificar el sueño de Fawcett; sin embargo, es apenas la parte emergente de una trama muy cerrada y extensa de historias civilizatorias sobre las que apenas —acudo a la metáfora blavatskyana— estamos levantando un extremo de velo.

Porque si nos dirigimos un poco más al oeste, más precisamente en buena parte del estado de Beni en Bolivia y algo de Rondónia en Brasil, encontramos los llamados «Llanos de Mojos». Los «Moxos» (o los «Musus», como los encontramos denominados en escritos ya del siglo XVI) son asiento de otro misterio ya conocido de más antaño pero hasta ahora desconsiderado: las «lomas». ¿Qué son las mismas? Pues montículos absolutamente artificiales. Muchos, de tierra acarreada y apisonada; otros muchos, de ladrillos y bloques de adobe cubiertos de tierra. ¿Dimensiones?: algunos, los más grandes, llegan a los 20 metros de altura, por cien o ciento cincuenta metros de lado. Más aún: sobre esas plataformas en muchos casos se levantan terrazas, muros, empalizadas y verdaderas pirámides truncadas. ¿Ubicación?: unos 20 cerca de la ciudad de Trinidad; unos 380 alrededor de la población llamada Casarabe (llamada así porque entre fines del siglo XVIII y principios del XIX comenzaron a radicarse muchos inmigrantes de origen libanés y sirio, con lo cual se le llamaba coloquialmente la «casa árabe», que devino en el toponímico de referencia), y en toda la región mencionada… ¡se estiman unos 20.000!

En un interesantísimo estudio disponible en Internet, bajo el título A la sombra de los Andes. Arquitectura monumental en los Llanos de Mojos, los arqueólogos Carla Jaimes Betancourt y Heiko Prümers desarrollan un completo estudio sobre estos «montículos», señalando, muy acertadamente, que si estuvieran en Perú serían reconocidos como «huacas» o «pirámides truncadas» (esto, para contrarrestar la tendencia descalificadora con que la mirada de los lugareños —y también las autoridades zonales— contemplan estas ruinas). Pero además de su revalorización, estos profesionales ilustran sobre aspectos apasionantes. En efecto, aquí también tenemos Caminos Elevados, terraplenados, que comunican entre sí los montículos.

Ahora bien; en temporada de lluvias, toda esta enorme extensión —que cubriría dos veces la superficie de Suiza— se inunda. Los montículos, entonces, emergen como «islas» en el mar, siempre comunicados por los caminos elevados. Esa concepción visual, de sitios culturales unidos por caminos artificiales en medio de un enorme lago poco profundo, ¿a dónde nos remite?

A la Huey Tenochtitlán, con sus «chinampas» o islas artificiales, y los pueblos aledaños (hoy, absorbidos por el crecimiento de la urbe) como Xochimilco o Tlatelolco.

Los Llanos de los Mojos quedaban en el camino, desde tiempos ancestrales, del «Gran Paititi», el reinado extraño que ya los conquistadores supieron buscar por esas latitudes. En Santa Cruz encontramos Samaipata, a la que algunos estudios le adjudican autoría a los poco conocidos Mojocoyas, y que yo creo la avanzada occidental de la civilización de Kuhikugu. Que, por cierto, no es la Kuhikugu decadente de las aldeas con empalizadas descritas párrafos antes: la «civilización de los Mojos» surge alrededor del 500 a.C, extendiéndose, según algunos autores, hasta el 1.000 d.C.

Interesante fenómeno: tomando ambos horizontes señalados, cuanto más atrás vamos en el tiempo más avanzada es la cultura.

De modo que tenemos esta cultura, que tanta sintonía tiene con ciertas particularidades mexicas, por remota que esta última parezca. Es más; se ha descubierto que junto a los caminos terraplenados y elevados discurrían canales por donde, en tiempos de sequía, sin duda grandes canoas continuaban llevando y trayendo mercaderías (además de servir de administrador de sistemas de riesgo). Insisto: esta descripción visual es absolutamente coincidente con lo que los «nahuas» habrían hecho en esos mismos tiempos en el Ánahuac, el México prehispánico.

Y aquí comienza a asomar un «secreto tolteca» anticipado en el título: en Rondónia y Mato Grosso —y esto ya lo señala Fawcett— existía una etnia (literalmente exterminada, aunque algunos descendientes se hayan mestizado completamente) que se llamaban a sí mismo «nahuas».

Recordemos que los «nahuas» han sido la etnia troncal de donde salen distintos «horizontes culturales» o pueblos, que conocemos como zapotecas, olmecas, totonacas, mixtecas, otomíes, etc y etc., en el Ánahuac prehispánico. Ánahuac que, justamente, significa «tierra de nahuas».

Que una «tribu» en el Amazonas se identifique con el mismo nombre, cuando menos, llama poderosamente la atención. Pero aún debemos señalar que todos estos pueblos amazónicos tenían dialectos y lenguas de origen Arawak. Es Fawcett quien, por esta correspondencia lingüística, supone que los «arawaks» (que hemos conocido como «caribes», los «araucas», los «araucanos» del sur de Chile y los «antis» de Perú (de donde surge el toponímico «Andes») pertenecen a la misma raza original.

Hoy sabemos que los «caribes» se extendieron por Sudamérica, dando origen a ramas como los Tupíes, los Tapuyas y los Carijós. De hecho, los Tupíes originan los guaraníes, de presencia dominante en el escenario sudamericano precolombino.

Fuertes en el NE brasileño, se supone que cierta rama de los caribes es responsable de lo que hoy conocemos como «Stonehenge del Solsticio de Verano»: una extraña construcción megalítica en cercanías de Rego Grande, en el estado de Amapá, donde un conjunto de moles de granito de autores desconocidos y formas extrañas que remiten a reminiscencias lovecraftianas desconcierta a propios y extraños. Se le llama de esa particular forma porque en una de las rocas existe un orificio por donde, en el solsticio de verano, atraviesa el sol a mediodía creando un círculo sobre otra piedra a alguna distancia.

Por ciertos restos hallados al pie de estos monolitos (fuegos, quizás rituales, encendidos en los puntos donde fueron instalados) se estima su erección aproximadamente en el 3.000 a.C. Sin duda no tiene relación con la cultura Kuhikugu por su antigüedad, pero demuestra que a lo largo y a lo ancho de lo que hoy llamamos Brasil hubo numerosos pueblos, aún desconocidos, en un período temporal dilatadísimo.

En la desembocadura del Amazonas sobre el Atlántico se encuentra (ya la mencionamos) la Isla de Marajó. En la misma se han encontrado «montículos» en un todo afines a los de los Llanos de los Mojos, aunque si se mira un mapa llama la atención la enorme distancia entre un área y otra. Empero, la identidad de construcciones da a suponer que de alguna manera —quizás ocupando el río Amazonas como vía de comunicación— grupos que se influyeron mutuamente migraron por ese conducto.

Del río Amazonas, mientras tanto, hay un par de cosas que debemos comentar. Por ejemplo, que su nombre autóctono original no era, obviamente, el de Amazonas, sino «Solimoes», y es aquí donde Fawcett se pregunta si en ese nombre no vemos la presencia del nombre de Salomón, y lo vincula con las famosas «minas» de donde fluía el oro y la plasta que este rey hebreo, especulando si, quizás, no habrían navegado en tiempos remotos a través del Atlántico y, por este río, llegado a casi sus fuentes en territorio peruano donde el oro y la plata —especialmente la segunda— abunda.

Sabemos que se le llamó «amazonas» por las historias de mujeres guerreras que vivirían en sus márgenes. Pues bien, sépase que las mismas efectivamente existieron y no se trata de un fábula de los conquistadores. Estas mujeres eran llamadas «Aikembenanas» por los otros pueblos y ya es una certeza etnográfica su existencia.

El secreto tolteca

Si bien Fawcett no había dedicado años a explorar las culturas antiguas del México prehispánico, es un hecho —sencillo de demostrar— que cuando menos, en teoría, lo había estudiado profundamente. No solamente se trata aquí de esa hilación de conocidos y amigos que pudieron hacerle llegar hallazgos de Maler y otros, voy a citar algunas referencias no menores.

Por ejemplo, en su libro ya citado, al hablar de los Toltecas los llama «sabios artistas». Puede parecer un detalle menor, y no lo es: aún hoy, son (somos) un número reducido los que conocemos algo del idioma náhuatl original donde la palabra tolteca se traduce, efectivamente, como «sabio artista»; mucho menos común hubiera sido ese conocimiento a fines del siglo XIX o principios del XX salvo que se esté profundamente empapado de estudios sobre el particular.

Fawcett construye su propia teoría. Según la misma, en tiempos remotísimos lo que hoy llamamos Brasil era apenas una de varias islas que ocupaban el Hemisferio Sur. Grandes cataclismos hicieron que el océano se hundiera en ciertos puntos y se elevara en otros (no podemos obviar aquí ver la influencia teosófica, con la presencia intensa de Mu y Lemuria). Tierras que emergieron se habrían fusionado con esa «isla» y formó lo que hoy conocemos como Sudamérica. Al mismo tiempo, otra isla se hundía en el Atlántico. Atlántida. De la misma escapa una casta de sabios artistas, sacerdotes y educadores, los primitivos toltecas —Fawcett mismo dice que emplea ese término a falta de uno mejor— quienes luego de permanecer durante siglos en México extendieron su influencia hacia el Sur. Aislados los grupos (si por guerras, hambrunas, cataclismos; vaya a saberse) un grupo de toltecas «degenerados» se transforma en los «caribes» que conocemos como tales.

Permítaseme hacer aquí una digresión: hace años señalé que hubo una corriente civilizatoria que se inició en la Atlántida y, cruzado a través de décadas hacia Occidente y Oriente, cruzó el Atlántico y llegó a América, siguiendo a un líder (o las enseñanzas y directivas de ese líder) que habría pasado a la historia y la leyenda con el nombre de «Kar», «K’ar» o «K’a’r’» (según las pronunciaciones). Señalé en su momento el «rastro toponímico» que dejaba su nombre a través de la geográfica, y en esa ocasión algunos críticos me atacaron diciendo que se trataba de una tontería pues, según ese razonamiento, una «car-nicería» indicaría el paso de Kar por allí. Sin embargo, no necesito discutir mucho: todos ustedes saben que muchísimos toponímicos se crean usando como raíz adjetivos calificativos del lugar y nombres propios. El pensamiento de Fawcett, entonces, ratifica ésta mi teoría.

Bien, sigamos. El explorador señala en su libro esa presencia «nahua» ya mencionada en proximidades del Alto Xingú. Cerca, también, se encuentra otro grupo cultural, los «Maxubis», con quienes conviviera un tiempo, llamándole poderosamente la atención el ritual de, todos los amaneceres, formar toda la aldea mirando al naciente Sol, elevar sus manos en esa dirección y cantar al unísono un himno de salutación al mismo (costumbre que se encontraba hasta épocas muy recientes entre los mexicas). Estos «toltecas», incluso y siempre según la mirada de Fawcett, habrían llegado a ser los fundadores de Tiwanaku.

Podría decirse que era una teoría demasiado simplista ese «difusionismo excesivo» que proponía el inglés. Por cierto, llega a señalar que veía como posible que una rama de los Tupíes hubiera migrado a través del Pacífico hasta la Polinesia, ocupando en el camino Rapa Nui (Isla de Pascua).

Puede parecer excesivamente simplista este «difusionismo», pero en puridad no podría negarse puntualmente el extraordinario parecido que tienen las tallas en madera de los «fueguinos» (en puridad, los selk’nam, onas y yámanas) con los moais de la Isla de Pascua. Puede verse como exagerado ese difusionismo. Pero quien, como un servidor, ha tenido la oportunidad de estar frente a los moais y contemplar directamente las tallas onas conservadas en museos, no puede negar su extraordinario parecido.

Permitan ustedes que yo agregue, a las ideas de Fawcett, un elemento menor pero sugestivo. He hablado ya de los «kuikuros», el grupo tribal (hoy, de unos 500 individuos) que en los Altos del Xingú son los herederos (dicen serlo) de la cultura Kuhgikugu. Muchos de ellos ya están integrados a la civilización occidental, y de los que permanecen viviendo en sus aldeas originales supongo lo hacen por la interesante conveniencia del turismo. Con un altísimo cociente intelectual uniformemente distribuido entre ellos (es hasta simpático verles totalmente inmersos en su ambiente folklórico… pero sin dejar de revisar —algunos, claro— periódicamente sus celulares, aceptando sin ambagues que cuidar sus raíces no va en detrimento de estar enterados de lo que pasa en el mundo vía redes sociales), una de sus costumbres es conservar vestimentas rituales que emplean en ceremonias ancestrales. En ese ajuar se ocupan sólo cuatro colores: negro, rojo, amarillo y blanco. Los cuatro colores, precisamente, que identifican desde siempre a los «cuatro rumbos» del pensamiento mexica, a las nahui mitl, las «cuatro flechas» simbólicas. Son los colores de los «rezos» que se cuelgan ceremonialmente en el «Árbol de Rezos», los colores de las «cuatro puertas» de la ceremonia del Temazcal Guerrero…

Por Gustavo Fernández.